Werner Brunner gehört zur ersten Generation von Wandbildmaler*innen in Berlin. Als ehemaliges Mitglied der Gruppe Ratgeb (1977-1985) begleitet er seit Mitte der 1970er Jahre stadtpolitische Proteste mit Kunst und Intervention im öffentlichen Raum.

Interview

Werner Brunner (Ex-Ratgeb)

Aufgenommen am 29.10.2014

Interview mit Werner Brunner in seinem Atelier in der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg, in dem er von der Hochphase der Hausbesetzer-Bewegung Anfang der 1980er bis letzten Winter 2014 arbeitete. Einige Wochen nach diesem Interview musste Werner Brunner Kreuzberg verlassen – Mit der Aussicht auf das Vertragsende für das Atelier, hatte für ihn dieser Ort nach über 30 Jahren keine Perspektive mehr. Wir sprachen mit ihm über Hausbesetzungen, vier Jahrzehnte Urban Art und die Rolle der Kunst in politischen Auseinandersetzungen.

Mit der Gruppe Ratgeb und als Teil der Hausbesetzer-Bewegung warst Du an zahlreichen politischen Fassadenmalereien in Berlin beteiligt. Die Partei „Die Grünen“, die sich Anfang der 1980er Jahre selbst noch als Teil dieser Bewegung verstand, setzt sich heute dafür ein, einige dieser Wandbilder unter Denkmalschutz zu stellen. Wie bewertest Du diese Entwicklung?

Ich finde es interessant, dass diese Frage dadurch auf die politische Ebene gebracht wird. Denn das ist etwas, womit die Künstler nicht alleine gelassen werden sollten. Viele Wandbilder sind zeitbegrenzt. Es wird gebaut, Brandwände werden verschwinden. Das kann man nie ganz verhindern. Aber man muss das Thema auf die große Bühne bringen, damit beim Bau auch immer die soziale Frage gestellt wird. Zurzeit wird hauptsächlich das Luxussegment bedient, wie das gerade auf der Cuvrybrache (Cuvrystraße/Schlesische Straße) in Kreuzberg passiert. Und da kann ich es nicht gutheißen, wenn mit den bemalten Brandwänden dort auch ein künstlerisches Symbol vernichtet wird, das ich sehr spannend finde. Wenn Berlin sein Image als Stadt ernst nimmt, sollten diese Wände gerettet werden. Wenn gebaut wird, dann bitte so, dass die Wände erhalten und einsehbar bleiben.

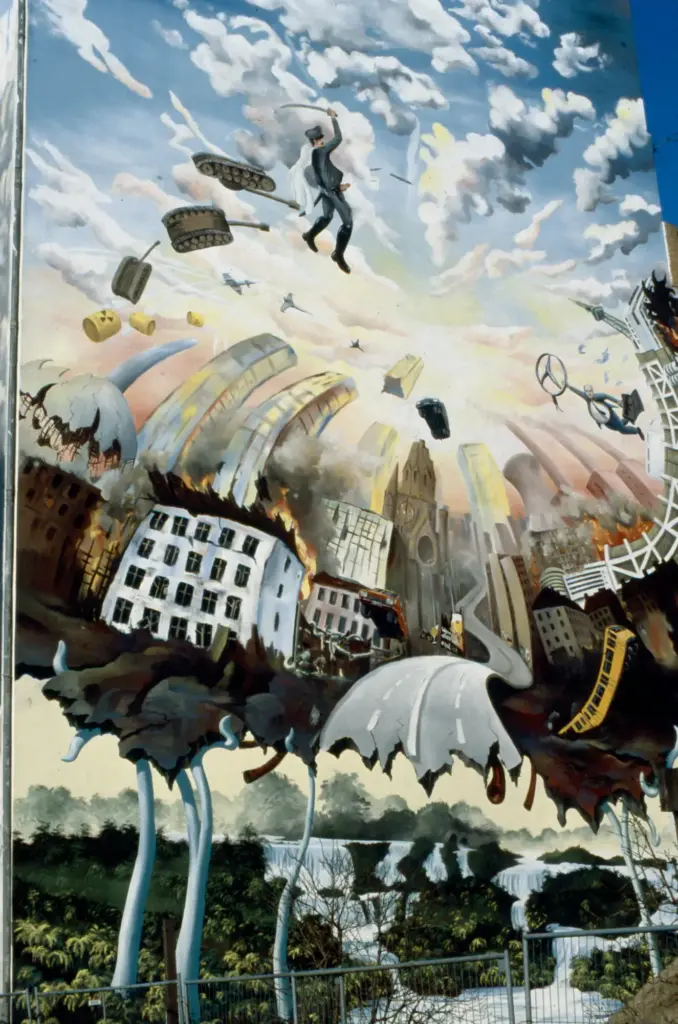

Für mich ist das Cuvrystraßen-Wandbild eines der herausragendsten in Berlin und man müsste genauso für den Erhalt kämpfen, wie in den 1980er Jahren für das Wandbild am besetzten KuKuck (Kunst-und Kulturzentrum Kreuzberg) am Anhalter Bahnhof gekämpft wurde (Anmerkung: Nur wenige Wochen nach diesem Interview hat der Künstler BLU sein eigenes Wandbild an der Cuvrybrache schwarz übermalen lassen. Der nächtlichen Aktion folgte die Erklärung, dass sein Werk nicht als Kulisse für Luxusimmobilien herhalten solle). Es gab damals eine breite Initiative zur Rettung der Bilder. Selbst das Denkmalschutzamt hat sich eingesetzt. Für die damalige politische Generation, die der Hausbesetzungen, war es das bedeutendste seiner Zeit. Es hätte dringend als Zeitdokument erhalten bleiben müssen – und zwar nicht als Foto, sondern als wirkliche Wand. Das hat man nicht geschafft. Der damalige CDU-Innensenator Lummer hatte alles daran gesetzt, dass die Zeichen der Hausbesetzungen verschwinden. Die besetzten Häuser hat er räumen lassen und ganz schnell Investoren gefunden, die sie zügig sanierten. Von Seiten der Politik und Immobilienwirtschaft gab es eine breite Kampagne gegen die Hausbesetzerbewegung. Die Wandbilder waren somit nicht zu retten.

Habt ihr Eure Kunst als politische Arbeit verstanden?

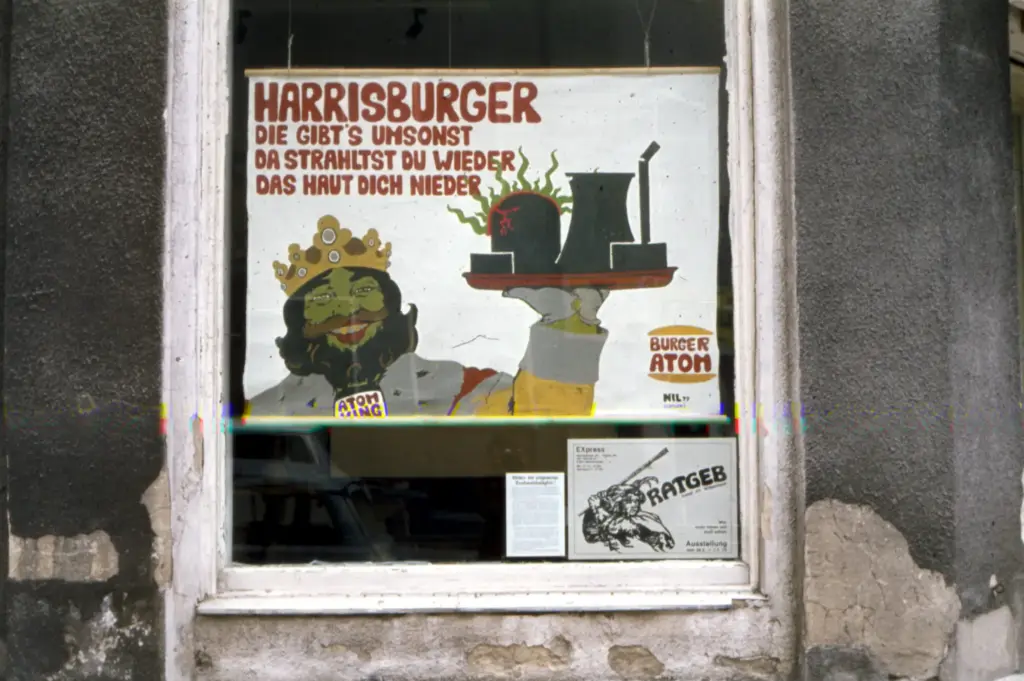

So wie wir gearbeitet haben, war das immer politisch. Wir waren bei den meisten politischen Aktionen dabei und überhaupt verstanden wir uns als politische Künstler. Schon unser Name „ratgeb“ sollte das ausdrücken. Ratgeb war damals kaum bekannt, er war ein Zeitgenosse Albrecht Dürers, der sich auf die Seite der Bauernkämpfe gestellt hat und dafür später gevierteilt wurde. Er hat für die Karmeliterklöster gearbeitet, hat große Wandbilder gemalt – in Frankfurt gibt es noch das Karmeliterkloster. Seine Malerei hat immer politische Signale gesetzt. Den fanden wir interessant. Damals waren es 450 Jahre Bauernkrieg, dadurch sind wir ihm als politischem Künstler näher gekommen.

Als Gruppe haben wir uns so verstanden, dass wir vor Ort gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung arbeiten, bzw. mit den Instandbesetzern, die in den Häusern wohnten. Also mit den Leuten zusammen die Projekte entwickeln, die von ihnen betroffen sind.

Nach dem „Weltbaum“ von Ben Wagin haben wir das zweite große Wandbild in Berlin gemacht – in der Pritzwalker Straße 16 in Moabit. Das war ein Sanierungsgebiet und wir haben mit dem Sanierungsbetroffenen-Rat zusammengearbeitet und mit ihm die Themen entwickelt. Von daher waren das keine originär künstlerischen Entwürfe, sondern Wandbilder, die in Zusammenarbeit entstanden sind. Es sollte ein Symbol für Sanierung entstehen. „Sanieren“ heißt vom Wort her ja eigentlich „gesundmachen“ – und das haben wir dort ausgedrückt. Mit unserer Arbeitsweise sind wir dann sowohl bei Architekten und Hausbesitzern bekannt geworden als auch in der politischen Szene, d.h. der Anti-AKW-(Anti-Atomkraft-) und der aufkommenden Hausinstandbesetzungs-Bewegung. So sind wir da reingewachsen. Uns war es ein persönliches Anliegen. Wir hatten Auftragsarbeiten, die gut bezahlt waren, und konnten dafür kostenlos unsere anderen Sachen machen, z.B. die Instandbesetzungen unterstützen.

Leider haben wir kein so starkes Wandbild wie die KuKuck-Fassade geschaffen, weil wir uns als Kollektiv in unseren Entscheidungsprozessen ein bisschen gegenseitig gehemmt haben. Aber wir haben ein paar wichtige Arbeiten gemacht. In der Waldemarstraße gibt es noch das Fassadenbild an einem von Motorradfahrern besetzten Haus. Dann gab es in Charlottenburg die Nehringstraße, das leider nach Auffasung des Landeskonservators für Denkmalpflege ein „dräuendes Ungeheuer“ war und in Schloßnähe nicht sein durfte. Bei der Fassadenbemalung am Tommy-Weisbecker-Haus habe ich mit den Jugendlichen zusammengearbeitet, da ging es aber nicht um meinen eigenen Entwurf. Der Hausbewohner Andi, der leider schon gestorben ist, hatte tolle Entwurfsideen. Ich hatte die Jugendlichen nur so lange betreut, bis sie die Entwürfe selbstständig umsetzen konnten.

Wir haben auch einige kleinere illegale Wandbilder zu Haus-Instandbesetzungen und zu Anti-AKW gemacht. Von politischen Aktivisten wurden wir vor solchen Aktionen um Rat gefragt, wenn sie eine Wand bespielen wollten, aber nicht wussten wie. Wir haben ihnen das gezeigt.

Für Demonstrationen haben wir Transparente gemalt, z.B. zu Gorleben-Demonstrationen. Es gab Druckaktionen mit türgroßen Linolschnitten auf der Bundesgartenschau in Bonn, wo jeder sein Bildmotiv reinschneiden konnte und am Abend haben wir die Platten abgedruckt und aufgehängt. Für die Wandbilder haben wir große Modelle gebaut, im Stadtkiez aufgestellt und mit den Leuten darüber geredet, lauter so Sachen… Als Vermummung auf Demonstrationen verboten wurde, haben wir uns demonstrativ in der Öffentlichkeit vermummt…

Gab es einen bestimmten Anlass aus dem Ihr Euch als Kollektiv zusammengeschlossen habt?

Die Mitglieder von Ratgeb waren größtenteils politisch unterwegs. 1977 haben wir uns zusammengetan, da war die Häuserbewegung politisch schon auf der Bühne und wir sind schnell in Kontakt gekommen. Ich kam sowieso aus einer politischen Szene und war schon als Architekt und Stadtplaner sehr erfreut, dass da eine Bewegung entsteht und war in dieser aktiv. Das Bethanien-Gebäude z.B. sollte abgerissen werden, es gab eine starke Kampagne dagegen, dann war es ein leerstehendes Krankenhaus… In dieser Bewegung war ich schon damals aktiv, etwa 1974, und ich war immer in der Nähe dieser Bewegungen. Und damit sehr schnell auch künstlerisch.

Am Anfang waren wir zu fünft, vier akademische Künstler (die also Kunst studiert hatten) und ich. Ich kam von der Architektur und der Stadtplanung und war damit der Autodidakt in der Gruppe. Wir lernten uns auf der Freien Berliner Kunstausstellung FBK kennen, zum Teil im Berufsverband für bildende Künstler, und haben schnell unsere gemeinsamen Interessen entdeckt, die wir in den Verbänden versucht haben interessant zu machen. Und wir hatten schnell einen Auftrag bzw. Kontakt für ein Wandbild. Das war für uns der Start in die Wandmalerei. Interessiert hat uns das als Künstler sowieso.

Warum habt ihr Euch für Wandbilder als Ausdrucksmittel entschieden?

Die Zeit war reif in Berlin für solche Sachen. Die Stadt war zum Teil zerrissen und zerstört. Auch durch Siedlungs- und Verkehrsplanung sind viele Brandwände freigesetzt worden. Es gab zwei große Ausstellungen, die uns inspiriert hatten – eine zu mexikanischer Wandmalerei, dann eine zu Street Art in den USA. Zu der Zeit gab es schon politische Graffiti, illegale Bilder an erreichbaren Wänden, an Gebäudetrennwänden oder im unteren Bereich von Brandwänden, an Haustüren… Es ist viel gemalt worden, in erreichbarer Höhe, manchmal mit Leiter dann drei Meter hoch. Das gab es im Anti-AKW-Bereich, im Instandbesetzer-Bereich, das gab es früher schon wegen Vietnam, im Zusammenhang mit Anti-Reagan-Demonstrationen ( damaliger US-Präsident, Anm.)… Aber eher kleinere Projekte.

Die größeren Brandwände haben dann Künstler gemalt, die so wie wir diesen Raum gesucht haben, weil Wandmalereien für uns die öffentlichste und demokratischste Form der Kunst waren. Mehr als die Kunst, die in Ateliers entsteht – in der Hoffnung, dass sich ein Galerist findet oder sowas. Wir haben den öffentlichen Raum gesucht, das war unser Anliegen.

Du hast bereits erwähnt, dass es außerhalb Europas schon politische Murals gab. Hattet ihr Kontakte zu anderen künstlerisch arbeitenden Gruppen?

Durch unsere Präsenz kannten uns viele, wir hatten gute Kontakte nach Chicago, Holland, Frankreich, von dort haben wir öfters Besuch von anderen Künstlern bekommen. Nach Frankreich wurden wir zum Malen eingeladen. Zur 1000-Jahr-Feier von Montpellier wurden wir eingeladen dort eine Aktion zu machen.

In Irland gab es eine sehr politische Wandbilder-Bewegung, von denen war mal jemand hier zu Besuch. Aus Dresden gab es eine Künstlergruppe, die Kontakt zu uns aufgebaut, aber daraus ist nichts geworden, vielleicht gab es Probleme mit den DDR-Behörden.

Habt Ihr Erfahrung mit Zensur oder Kriminalisierung Eurer Arbeit gemacht?

Der Senat und die Polizei haben immer wieder versucht, unangenehme Bilder zu verhindern oder zu zerstören. Aber manche schnell in der Nacht angefertigte Bilder waren dann halt da und wurden gelassen. Von der Polizei gab es einen Trupp, der mit Farbe und Pinsel durch die Straßen gezogen ist und Bilder überstrichen hat, die nicht gepasst haben. Manchmal haben sie genauso Transparente von den Häusern weggenommen. Am Winterfeldtplatz gab es eine große Brandwand mit dem Spruch „Die Stadt stirbt abrissweise“. Kurz darauf kam die Polizei und hat vom Dach aus weiße Farbe über die Fassade gegossen.

Manchmal hat der Landeskonservator bei Bildern Einspruch erhoben, dass das in diesem Gebiet nicht sein darf. Das besetzte Haus in der Nehringstraße hatten wir damals aus den Fenstern heraus bemalt. Als das Haus legalisiert wurde, wollten die Bewohner*innen den Putz erneuern lassen. Wir sollten das Haus später neu bemalen, diesmal richtig mit Gerüst. Aber der Landeskonservator hat das dann unterbunden.

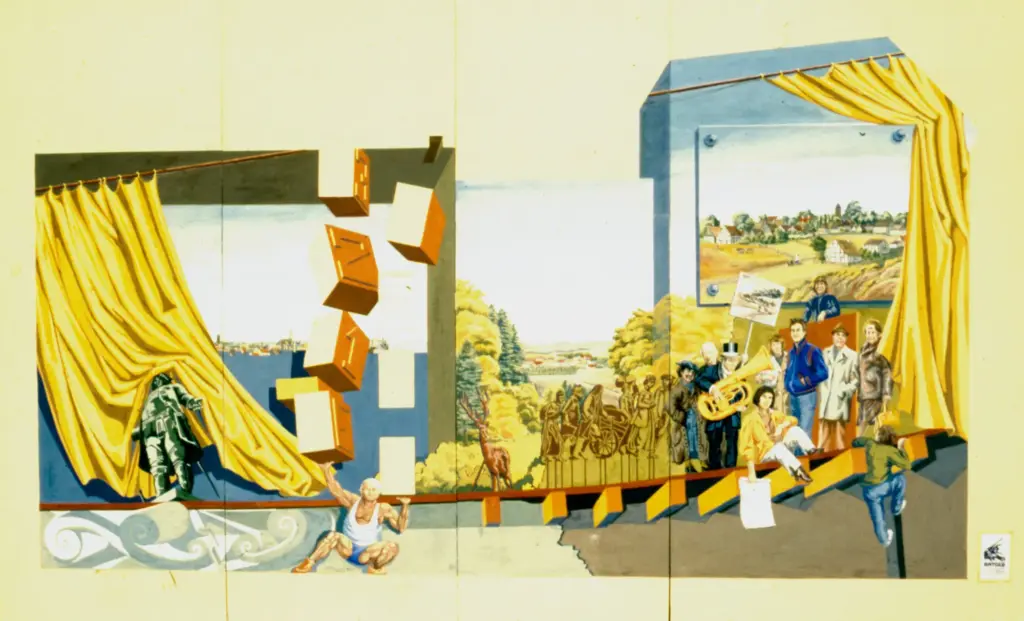

In der Richardstraße 98 gab es das Problem, dass die Debatte um das Fassadenbild ewig verschleppt wurde. Der Baustadtrat wollte das nicht richtig, die Hausbesitzerin wollte das. Am Anfang sollten wir die ganze breite Brandwand machen, aber dann haben wir auf die linke Seite einen Bausenator gemalt, der mit Bauklötzen jongliert. Das passte dem Bezirksamt nicht und sollte weg. Im Laufe der ganzen Diskussion war dann das Geld nicht mehr da, das schon bewilligt war. Dann ist nochmal Geld rangeschafft worden, aber weniger und es reichte nur noch für die rechte Hälfte der Wand.

Als wir die fertig gemalt haben, gab es wieder Ärger, weil wir einem Jugendlichen im Bild ein Hausbesetzer-Zeichen auf den Rücken gemalt haben. Auf die Tuba, die ein Böhme im Bild bläst, haben wir ein Anti-AKW-Zeichen gesetzt. Das hat der Baustadtrat von Neukölln nicht gewollt. Weil wir nicht entwurfsgerecht gearbeitet hätten, sollten wir das Honorar nicht ausgezahlt bekommen. Sowohl die Hausbesitzerin als auch der Bund der Deutschen Kunsterzieher hat sich gegen ihn verwehrt, sogar im Nachrichtenmagazin Stern wurde der Fall thematisiert. Monate später bekamen wir doch noch unser Geld.

Was war die Idee hinter dem Wandbild in der Richardstraße?

Das Bild zeigt die Geschichte der hussitischen Böhmen, die um 1730 ihr Land verlassen mußten weil sie sich weigerten katholisch zu werden. Friedrich Wilhelm der Erste siedelte sie in dem heutigen Stadtteil Neukölln-Rixdorf an, auch weil er Handwerker und Bauern gut gebrauchen konnte. Die Brüdergemeine, die evangelische Kirchengemeinde der hussitischen Böhmen, war daran interessiert diese Geschichte zu zeigen und auch mit alten Berliner-Böhmen haben wir darüber gesprochen, und dann haben wir mehrere Entwürfe gemacht. Der erste Entwurf bezog sich auf das Lied „In Rixdorf spielt Musieke, da tanzt die fesche Rieke“ … oder so ungefähr, doch diese Idee ging uns nicht weit genug.

Mit ca. 400 Einladungen haben wir die Nachbarschaft zur Diskussion über die Ideenentwürfe für das Wandbild in die Brüdergemeine geladen. Mehrheitlich entwickelte sich der Wunsch, daß die lokale Geschichte von den eingewanderten Böhmen bis heute an die Wand gebracht werden sollte. So entstand die Idee einer Theaterbühne mit Vorhang, auf der die alten Böhmen bis hin zu noch lebenden dargestellt sind. Bezugspunkt war für uns ein Denkmal, das es in der Gegend gibt.

Für das Fassadenbild in der Waldemarstraße 41 in Kreuzberg habt ihr mit Motorrad-Rockern zusammengearbeitet, die das Haus besetzt haben. Wie kam diese Verbindung zustande?

Die Rocker wollten damals die Fassade schwarz streichen. Aber die Waldemarstraße war Gebiet der Altstadt-IBA, der Internationalen Bauausstellung für Altbausanierung und die wollten das nicht, weil man das den Gegenüberwohnenden nicht zumuten könne. Die IBA bat uns mit den Rockern zu reden und wir machten gemeinsam mit ihnen Entwürfe. Einige der männlichen Bewohner des Hauses wollten ein Pinupgirl auf einem Motorrad haben, ähnlich wie sie auf den Covern von manchen Biker-Magazinen zu sehen sind. Das wollten wir aber den Anwohnern wirklich nicht zumuten. Von den Frauen im Haus kam dann der Vorschlag stattdessen die motorradfahrende Oma aus dem Film „Harold und Maude“ zu nehmen. Später fiel das Stichwort „Easy Rider“ – mit dem Motorrad immer der Sonne entgegen. Aber in Berlin lebten wir ja in einer Stadt voller Mauern, sowohl in den Hinterhöfen als auch mit der Berliner Mauer.

Gemalt haben wir dann einen Dreiecksausschnitt mit wolkenbehangener Berliner Stadtansicht und einem Biker im Vordergrund, der sein Motorrad an einer dieser Mauern zu Bruch gefahren hat. Die Fassade war entdekoriert und glatt geputzt, so haben wir rechts vom Dreiecksausschnitt die Fassade so gelassen, wie sie ist und auf der linken Seite nach alten Plänen den Stuck draufgemalt. Am Ende waren alle zufrieden, das SternMagazin hat die Biker auf dem Dach des Hauses fotografiert und extra dafür ein Motorrad hochgehievt.

Was ist aus der Gruppe Ratgeb geworden?

Nach acht Jahren haben wir uns dann aufgelöst, weil wir gesehen haben, dass die Zeit reif ist uns individuell zu entwickeln. Wir haben festgestellt, dass wir uns im Kollektiv künstlerisch nicht weiterentwickeln. Wir waren immer zu sehr im Kollektiv eingebunden, die Art und Weise wie wir auf der Straße gearbeitet haben mit den „Betroffenen“. Wir konnten uns individuell nicht mehr richtig entfalten.

Ich bin dann alleine hier im Atelier geblieben, die anderen sind ausgezogen, wir haben uns friedlich getrennt. Ich hab dann andere Leute gesucht, in der damaligen HdK (Hochschule der Künste, heute UdK; Anm. GA), und schon waren wir wieder zu viert, mit zweien von ihnen habe ich sogar noch zwei Wandbilder gemalt. Im Künstlerhaus Bethanien haben wir gemeinsam eine Ausstellung gemacht. Aber ohne festes Gruppenkonzept trennt man sich schneller wieder. Alle haben eher für sich gearbeitet.

Gab es grundsätzliche Reaktionen von Seiten der Stadt auf das neue Interesse an Wandmalereien?

Der Bausenator hat Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre eine Bewegung in Gang gesetzt, da gab es ein Ressort „Farbe im Stadtbild“ und „Kunst im öffentlichen Raum“. Da sind Ausschreibungen gemacht worden für Brandwände, ich glaube das waren damals 20 Brandwände in der Stadt. Dafür ist ein Wettbewerb ausgeschrieben worden, da hat man sich natürlich beteiligt und selten was gewonnen. Wir haben lieber auf Zuruf gearbeitet. Viele Brandwände sind damals durch diese Initiativen entstanden und sind entsprechend honoriert worden. Wir hätten das auch gemacht, wenn wir hätten machen können, was wir machen wollten.

Politische Statements hatten hier nicht den Vorrang, sondern man arbeitete mit betroffenen Mietern oder mit Bewohnern der Gegend zusammen, mit dem Ziel Identität mit dem öffentlichen Raum zu schaffen, auch unter Verwendung geschichtlicher Zitate. Hier konnte man Schulklassen vorbeiführen und sagen: „Seht ihr, das ist Neukölln“… Ganz harmlose Sachen. Richtig Politisches wurde hier nicht gemacht.

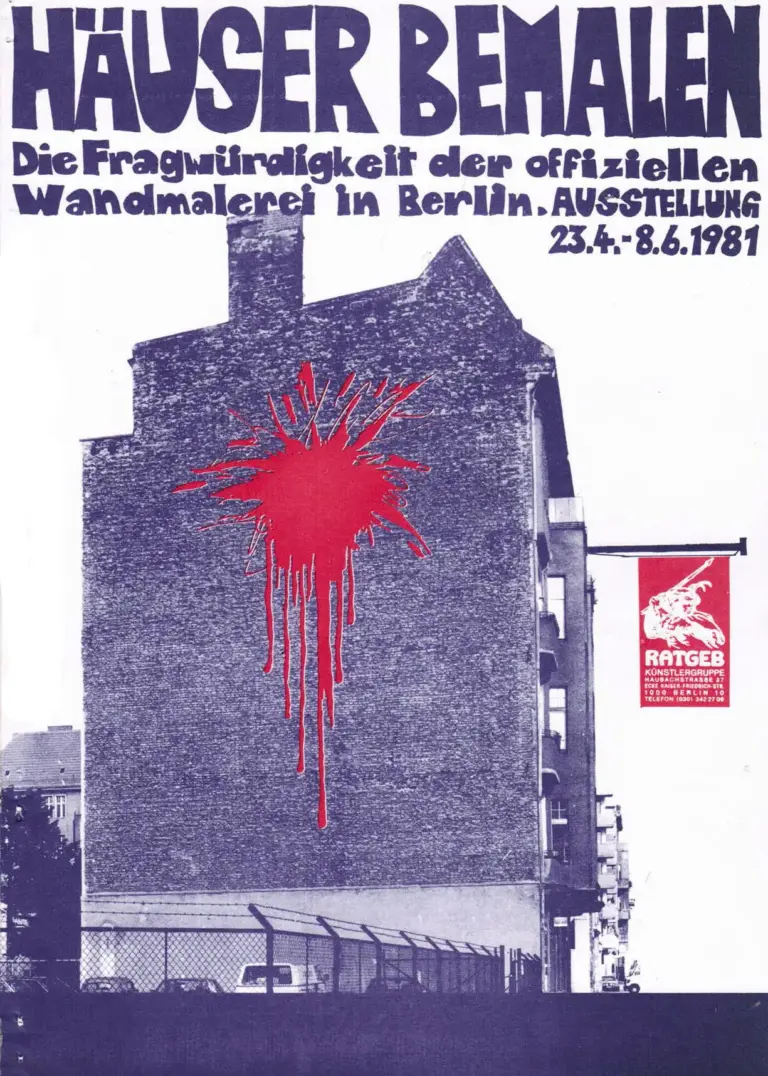

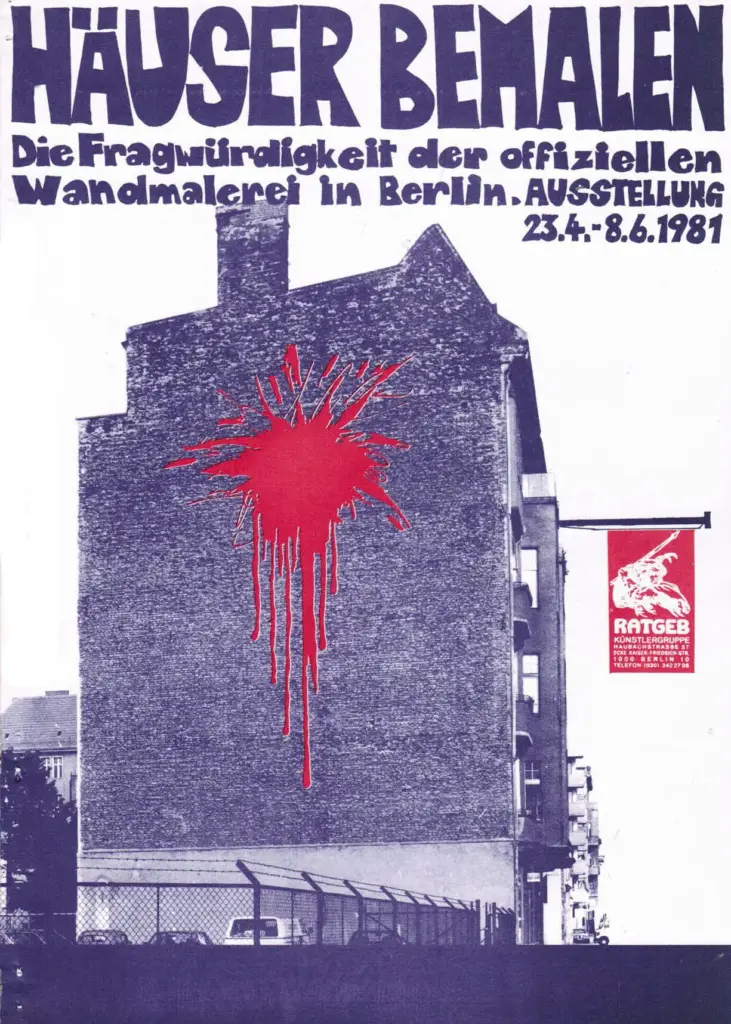

Ratgeb hat eine Streitschrift gegen die Senatspolitik der offiziellen Wandmalerei veröffentlicht…

Der Senat hat Wettbewerbe ausgeschrieben, da gab es dann eine Jury aus Architekten, vielleicht Hausbesitzern und dem Berufsverband der Bildenden Künstler und dem Senat, die den ersten, zweiten und dritten Platz bestimmten. Diese ganze Wettbewerbspraxis wollten wir – auch mit dem Berufsverband – ändern, damit die Auftragsvergabe demokratisch geschieht und nicht von oben inszeniert wird. Wir wollten die Jury aus den Kiezen heraus bilden und den Wettbewerb von unten organisieren. Das war unser Ziel, aber wir konnten uns nicht durchsetzen, weil wir in diesem Punkt eine zu schwache Lobby hatten.

Kann ein Fassadenbild auch Ausdruck von gesellschaftlichen Machtstrukturen sein?

Ja, zumindest, wenn man davon leben will, wenn man Aufträge haben will, die bezahlt werden sollen, dann hat das schon damit zu tun. Du brauchst eine Wohnungsbaugesellschaft, eine*n Hausbesitzer*in, die das gut findet, was du machst. Dann brauchst du einen Senat, der einen Geldtopf zur Verschönerung der Stadt eingerichtet hat – oder wie jetzt einen zur Verschönerung der Plattenbauten -, in den die Wohnbaugesellschaften investieren und dadurch Steuern sparen, weil sie ja Ausgaben machen, usw… Das hat uns nicht behagt und wir haben lieber über unsere eigenen Kontakte einige Brandwände gemacht.

Die Wandmalerei ist nach meiner Meinung sehr ins Dekorative abgedriftet, so viel Politisches sehe ich da nicht mehr. Das kommt dann eher von anderen Leuten.

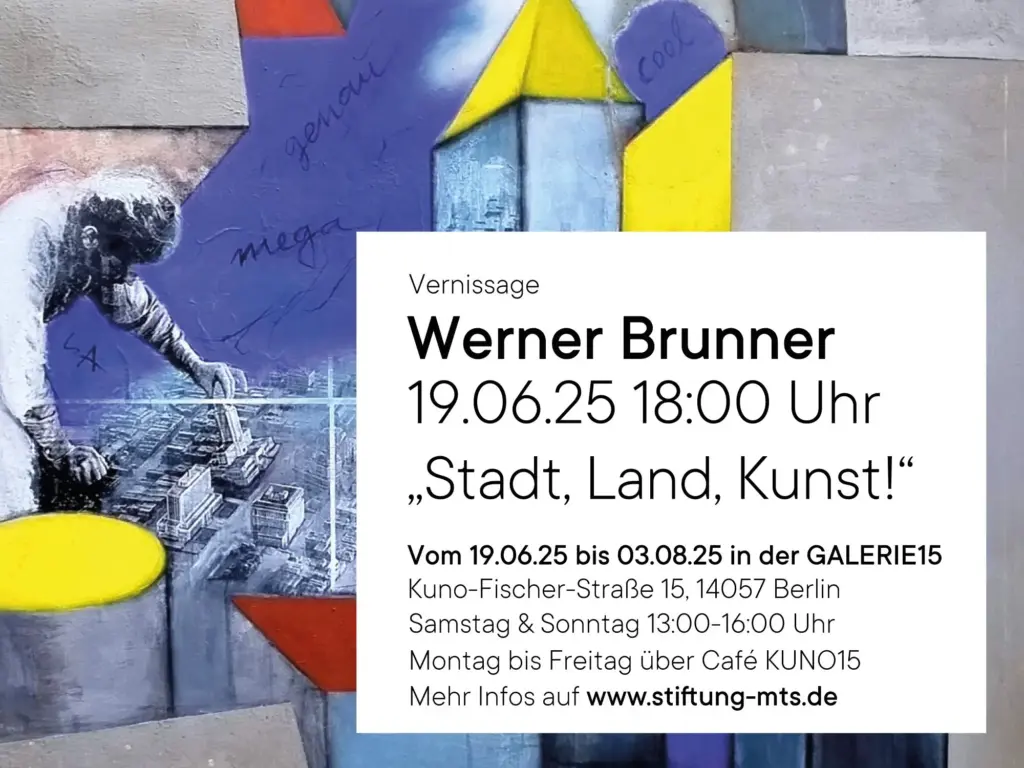

Woran arbeitest Du zur Zeit?

Heute arbeite ich eher auf Leinwänden, aber es sind immer politische Inhalte. Ich beziehe mich stark auf Pressefotos, die ich verarbeite und umsetze. Wenn ich Ausstellungen mache, sind das immer Statements zu bestimmten Zeitphänomenen. Ich bin kein rein dekorativer Maler, der schöne Bilder für die Wände malt. Meine Bilder sind nicht für Wohnzimmer geeignet, sie brauchen einen anderen Kontext. Es kommt vor, dass ein politisches Bild von einem Museum eingekauft wird. Das Deutsche Historische Museum hat z.B. ein großes von mir gekauft oder das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, weil sie das als Zeitdokument sehen und brauchen. Das in Bonn bezieht sich auf ein Zitat aus der Oper Lohengrin von Richard Wagner, „Das deutsche Schwert gegen Ostens Ödnis“. Nicht von ungefähr war dies auch Hitlers Lieblingsoper. Mit dieser Oper hab ich mich auseinandergesetzt und zwei gegenläufige Bewegungen reingesetzt. Die eine ist der Russlandfeldzug Richtung Osten, wo uns der Stein, den wir geworfen haben, mit den Flüchtlingsbewegungen aus dem Osten und den Stadtzerstörungen auf die eigenen Füße gefallen ist.

Ich habe unterschiedliche Werksgruppen, die eine nannte sich „Nachkriegsbilder“… (zeigt mir eine Auswahl Bilder, holt sie Stück für Stück aus dem Regal und erklärt die Elemente und Symbole, Anm.), über die Börse… unterbezahlte Näher*nnen, ungerechte Verteilung… Skinheads… Eine Serie zu Flüchtlingspolitik… Krieg… Heldengedenken in den USA…

Die Wandmalerei betreffend komme ich langsam in das Alter wo man nicht mehr so große Sachen macht, allerdings hätte ich noch zwei gute Ideen für zwei große Brandwände.

Graffiti wurde erst Mitte der 1980er auch in Deutschland zu einer Massenbewegung. Vorbild dafür waren aber weniger die vorhandenen Wandmalereien, sondern Namensschriftzüge aus den USA. Wie hast Du die Anfänge der Writing-Kultur erlebt?

Ich fand das zum Teil ganz gut, aber mich hat es gestört, wenn keine Rücksicht auf andere genommen wurde, z.B. wenn Stadtpläne oder die Fahrpläne an den Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel nicht mehr lesbar waren, weil überall egomanische Tags gesetzt wurden. Das fand ich respektlos. Als „Ratgeb“ haben wir eine Arbeit mit jugendlichen Strafgefangenen gemacht, deren Bilder dann völlig übersprüht wurden. Es gibt sicher viele hässliche Gebäude an denen man was machen kann, aber dieses Unterschiedslose fand ich nicht gut. Aber es gab immer tolle Graffitis, die eine Bedeutung gesucht haben, manchmal auch an Häusern, um die ich es schade fand.

Mit dem Aufkommen von Urban Art haben dann wieder vermehrt illustrative Werke massiv ins Stadtbild eingegriffen.

Ich weiß darüber zu wenig um zu wissen, ob Street Art eine eigenständige Entwicklung ist oder ob es einen Rückbezug zu den früheren Wandmalereien gibt. Es gibt öffentliche Wandmalereien schon lange in vielen Teilen Europas, aber sicher waren die früher anders motiviert. Sicher nicht mehr in diesem engen politischen Rahmen von Sanierungsgebieten, Stadterneuerungsbewegungen, wo wir in den Debatten mit drin steckten. Heute ist Street Art vielleicht mehr in einer engeren Szene, man macht es einfach spontan und illegal. Da gibt es tolle Sachen und es imponiert mir sehr, was ich immer wieder sehe.

Inzwischen haben auch professionelle Werbeagenturen Hauswände als Werbeflächen wiederentdeckt…

Was mich in letzter Zeit wirklich aufgeregt hat: es gab in der Warschauer Str. 7 – Friedrichshain eine große Brandwandmalerei von Lutz Brandt aus der DDR-Zeit. Aufgestapelte bunte Bauklötze im Wandbild nahmen die wirklichen horizontalen Linien des angrenzenden Gebäudes auf und setzten sie im Bild fort. Empörend finde ich, daß dieses herausragende Wandbild nun zugunsten einer Werbung schwarz überstrichen wurde. Andernorts läßt man einfach hohe Bäume wachsen – sowas darf man nicht machen! Das hat sich seit den 1970er Jahren bis heute gehalten, vielleicht war es nicht so politisch und eher funktionalistisch, aber das für Werbung zu opfern… Wahrscheinlich wegen der Hausbesitzer, die an der Werbung Geld verdienen.

Wir haben mehrere Wandbilder mit „Ratgeb“ nicht machen können, weil der Hausbesitzer plötzlich auf die Idee kam, dass er mit Werbung Geld verdienen könne – und unsere Arbeit würde ihn sogar was kosten. Auf der Hermannstraße in Neukölln wollte ich eine Fassade malen, aber es hieß gleich, dass die Werbung, die dort hängt, in jedem Fall dranbleiben muß.

Zur Zeit sind viele Wandbilder in Berlin zu sehen, wofür Sportartikelhersteller offensichtlich Künstler beauftragt haben diese zu malen. Es sind zum Teil ganz gelungene Wandbilder, aber sie stehen sehr eng im Auftragskontext der Firmen, die da werben. In Hohenschönhausen hat eine Wohnungsbaugesellschaft für ihre Plattenbauten ganz bewusst Künstler ausgesucht, die eine Auffälligkeit erzeugen und das Image der Wohngegend aufbessern können, die die Mieter zufrieden machen und den Wohnwert damit steigern helfen. Das sind häufig sehr effekthafte Wandbilder, auch von den Street Art-Künstlern.

Tragen Künstler*innen Verantwortung in der Stadtentwicklung?

Ja, schon. Einige Street Art-Werke finde ich wirklich toll, einige sind sehr frei und setzen ganz eigene Nachdenklichkeiten in Szene. Wo man nicht soviel fragt, ob das passt, oder etwas mit dem Kiez zu tun hat, oder was die betroffenen Mieter gegenüber denken, die da 10 Jahre draufschauen müssen. Diese Offenheit finde ich gut und da entstehen tolle unbefangene Arbeiten, die dann auch eine Auffälligkeit erzeugen, sodass das Tourismus-Marketing davon profitiert. Auch der Senat hat erkannt, dass das ein starker Image-Gewinn für die Stadt ist. Diese monumentalen Bilder sind in jeden Fall eine Bereicherung für die Stadt.

Nicht alles muß politisiert werden, aber was ich mir schon wünsche, ist, dass man von dieser bonbonhaften Dekorationsmalerei wegkommt und dass es auch erlaubt sein muss, ein Gerüst aufzubauen, um ein politisches Statement zu machen. Meinetwegen zur Gentrifizierung, hierzu gibt es ja Grund genug, das auf Wänden auszudrücken. Die Umwandlung eines Kiezes bedeutet für Menschen, die da ausziehen müssen, um den Platz für gehobenere Mieterschichten freizuräumen, Verlust an Heimat und gewachsener Vernetzungen. Sowas kann man ja auch bildhaft machen. Ich fände es gut, wenn es eine offizielle Basis dafür geben würde, dass man auch mal einen Skylift hinstellen kann für eine längerfristige Wandbemalung solcher Themen. Bilder dieser Art kann man nicht so leicht auf die Schnelle illegal machen.

Ist Urban Art nicht öfters selbst Teil dieser Aufwertung?

Ich finde es wichtig, dass es Künstler gibt, die nicht nur Effekte machen, sondern auch Statements schaffen können. Ich war wegen der Brandwand an der Flughafenstraße/Hermannstraße beim Stadtplanungsamt Neukölln, die fanden die Idee ganz toll, weil da der gestörte Stadtraum, der an dieser Kreuzung existiert, aufgewertet würde. Das Quartiermanagement fand die Idee auch gut, aber die hatten Angst, dass die Bemalung den Kiez aufwertet, ihn dadurch attraktiv macht für die Gentrifizierung. Dann ziehen immer mehr dort hin, dann wird spekuliert, dann kommt das Immobilienmarketing… Da gibt es sicher einen Zusammenhang. Insofern muss man sich als Künstler fragen, ob Kunst wirklich noch frei sein kann, wenn man durch seine künstlerische Arbeit in den Kontext der Gentrifizierungshilfe gerät.

Siehst Du Möglichkeiten, sich als Künstler*in der Verwertung durch Stadtmarketing usw. zu entziehen?

Es sollte jeder Versuch unternommen werden, dass man das umgehen kann. Dass man eine List findet, an die Wände auch Aussagen zu bringen, die diesen Zusammenhang deutlich aufzeigen können. Wo Künstler sind, da kommt die Szene, die Szene macht einen Kiez lebendig, leerstehende Räume werden wiederbelebt… Dann kommt der Immobilienmarkt, der wittert, dass sich hier ein hippes Stadtquartier entwickelt, und er hier Profit daraus schlagen kann. In fünf oder zehn Jahren ist der Kiez dann so langweilig wie in Wilmersdorf. Oder es gibt junge Leute, die es schaffen, ihn nett zu beleben. Aber die Bewohnerschaft und der Kiez wird sich wandeln.

Was da die Künstler machen können? Ich glaube Kunst wird einfach mitkonsumiert. Es gibt viele schöne Ideen, die das Leben bereichern oder schöner machen können, aber es wird mitkonsumiert und ist nicht mobilisierend. Darüber bin ich traurig, auch dass die Street Art-Szene nicht mehr in diese Richtung aktiver wird. Sie machen tolle Sachen, aber es müsste mehr Werke wie das auf der Cuvrybrache geben, die auf aktuelle Geschehnisse reagieren.

Waren Aufwertung und Verdrängung schon in den 1980er Jahren Themen, mit denen Ihr Euch als Künstlergruppe auseinandergesetzt habt?

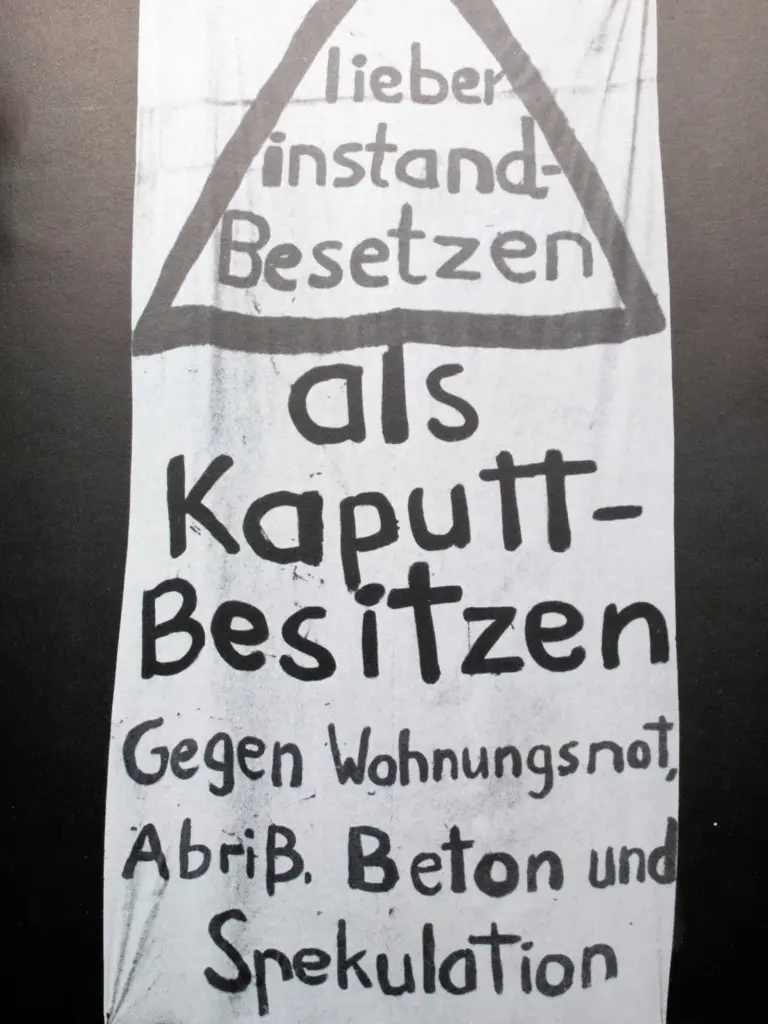

Damals war die Situation ganz anders. Die Haus-Instandbesetzungen kamen dadurch, dass systematisch ganze Bezirke abgerissen werden sollten. Im Wedding ist das zum großen Teil geschehen, Kreuzberg war auch auf der Abrissliste, das ganze Quartier rund um die Oranienstraße und die Naunynstraße sollte abgerissen werden. Eine Autobahn und ein Gewerbegebiet waren geplant. Natürlich, wir waren damals unmittelbar damit konfrontiert. Ich als anfänglicher Stadtplaner war in den stadtpolitischen Initiativen aktiv. Das war ganz konkret damals, es ging nicht mal darum, ein Gebiet aufzuwerten und umzuwandeln, dass es schöner und teurer wird. Man hat damals Schrott gebaut.

Ganze Wohnungsbaugesellschaften wie die gewerkschaftseigene WIR, bzw. die Neue Heimat waren so eng mit der Politik verwoben, es gab einen starken Lobbyismus der Bauwirtschaft, die konnten ganze intakte Quartiere aushungern, zum Teil das Gas abdrehen, Wasser laufen lassen, Brände legen – und die Bewohner sind vertrieben worden, weil sie keine Perspektive mehr gesehen haben, dass sich etwas bessern könnte.

In dieses Vakuum sind türkische Gastarbeiter als kurzfristige Zwischenmieter eingesetzt worden, dann Studenten und Künstler, die billig oder kostenlos wohnen wollten. Trotz der widrigen Lebensumstände blieben sie und hofften auf Verbesserung in ihrem Sinne. Obwohl alle Signale auf Abriss standen, haben sich diese Bewohner mit ihren Kiezen identifiziert und sich nicht mehr verdrängen lassen. Den künstlich erzeugten Leerstand von Wohnungen und die geplanten Abrisse von hunderten Mietshäusern konnte man nicht mehr hinnehmen. So verbeitete sich eine stadtweite Bewegung des Widerstands.

Es gab dann die Häuserkämpfe. Straßenschlachten, Demonstrationen, nicht mit 500 oder 1.000, sondern regelmäßig mit 30.000, 40.000 Leuten. Der Senat mußte umdenken, er konnte seine Politik nicht mehr durchsetzen. Im Wedding schon, aber in Kreuzberg war es unmöglich. In Charlottenburg wurde der Häuserbestand gerettet, aber verbessert.

Die Häuser-Instandbesetzungs-Bewegung hat mehrere Jahre die Berliner Stadtpolitik bestimmt. Am Ende wurden viele der Besetzungen legalisiert oder geräumt. Welche Auswirkungen hatten die Proteste langfristig auf Berlin?

In Kreuzberg hat man die „Strategie Kreuzberg“ ausgerufen mit dem Ziel, die Sozialstruktur beizubehalten, soziale Gewerbestruktur, behutsame Stadterneuerung. Und dann hat man die Internationale Bauausstellung (IBA) ausgerufen und hat alles durchsaniert, die vielen engen Hinterhöfe entkernt und wirklich Qualität für die Bewohner, die hier bleiben konnten geschaffen – bis heute. Viele vorher besetzte Hausprojekte wurden legalisiert, es ist ein tolles Leben hier entstanden, sehr beziehungsreich. Und jetzt ist es so attraktiv, dass andere, die uns damals als „Chaoten“ verschimpft haben, hier spekulieren, aufwerten oder sogar selbst hier wohnen wollen. Der Tagesspiegel hat das letztens erkannt und titelte „Als Chaoten Kreuzberg retteten“. Die ständig so genannten Chaoten haben Kreuzberg tatsächlich gerettet – mit einer wertvollen Infrastruktur, einem wertvollen Gebäudebestand… Es ist ein tolles Leben entstanden – wenn man es leben lässt.

Aber dieses Leben ist derzeit gefährdet. Stück für Stück werden Künstler rausgeschmissen, die migrantische Bevölkerung rausgedrängt, die ganze Durchmischung wird sich ändern und am Ende hat man eine nobilisierte, hippe, junge Gesellschaft, die geerbt hat oder tolle Jobs hat und sich das deswegen leisten kann, hier zu wohnen. Dazu müsste mehr passieren! Ich gehe öfters zu Mieterinitiativen, da sitzen dann 20-30 Leute herum und wissen auch nicht richtig, was getan werden kann, ab und zu gibt es Demonstrationen mit bis zu 1.000 Leuten. Das rührt anscheinend niemanden – und das bei diesen Vernetzungsmöglichkeiten und sozialen Medien, die es heute gibt. Solche Möglichkeiten hatten wir in den 1980ern nicht, wir haben handkopierte Flugblätter verteilt, aber 1.000 Ideen, wie wir das unter die Leute bringen konnten. Heute könnte man ganz schnell mobilisieren, von einem Tag auf den anderen – aber es geht kaum jemand hin.

Stimmt denn die Parole „Saubere Wände = höhere Mieten“, die immer wieder an Häuser geschrieben wird?

Man muss wieder gezieltere, bessere Möglichkeiten finden. Die reine Destruktion als Ausdruck um andere abzuschrecken, das wirkt vielleicht auch nicht mehr. Klar, es gibt vielleicht ein paar Immobilienhändler, die von ihren Vorhaben abkommen, weil sie keine Lust haben, dass ihr Auto in Brand gesteckt werden könnte. Aber ich glaube, die Kapitalmacht ist doch mächtiger. Reine Destruktion wirkt deshalb nicht, weil man dadurch weniger Leute mitziehen kann. Eher schon solche Handlungsanweisungen wie in der Weisestraße, auch, damit Menschen merken, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind, wenn z.B. ihr Haus verkauft wird. Hausgemeinschaften könnten gemeinsam künstlerisch aktiv werden oder Künstler einladen, die das für sie machen. Es muss mehr spontan gemacht werden, nicht so strukturiert.

Klar ist das für einen Künstler toll, wenn er eine Wand kriegt, aber es muss sich mehr von unten im Kleinen aufbauen und ergänzen – und dann kann später was Großes draus werden. Ansonsten ist das ganze Spektakel mit der Kunst tatsächlich ein Hilfsmittel, um Bezirke attraktiver zu machen – aber für die Spekulation. Das ist immer dieses Dilemma.

Gibt es aktuelle Werke in den Straßen, die Dir besonders gefallen?

In der Weisestraße in Neukölln steht an einer Wand ein Beratungstext: „Mieterhöhung/Modernisierung – Was tun?“.Das finde ich eine tolle Idee! Das lesen die Leute auch, denn viele sind betroffen und haben Angst. Es ist nicht so, dass sich alle Menschen sicher fühlen. Aber man muss Zeichen finden, wie man das kommuniziert. Dass die Leute sich organisieren und eine stärkere Mobilität entsteht.

Viele Dank für das Gepräch!