2006 – 2019

Pappsatt war ein Kunst- und Medien-Kollektiv aus Berlin, das an der Schnittstelle zwischen linker Stadtpolitik und Gestaltung arbeitete. Das Kollektiv agierte im Kontext der künstlerischen und politischen Initiativen, die eine Stadt für alle fordern und aufbauen.

INTERVIEW

INTERVIEW: Pappsatt Kollektiv (ak – analyse & kritik, 08/2012)

Interview veröffentlicht in der ak – analyse & kritik. Zeitung für linke Debatte und Praxis / Nr. 574 / 17.8.2012

Die Pappen sind noch lange nicht alle

Ein Gespräch mit dem Kunst- und Politkollektiv pappsatt

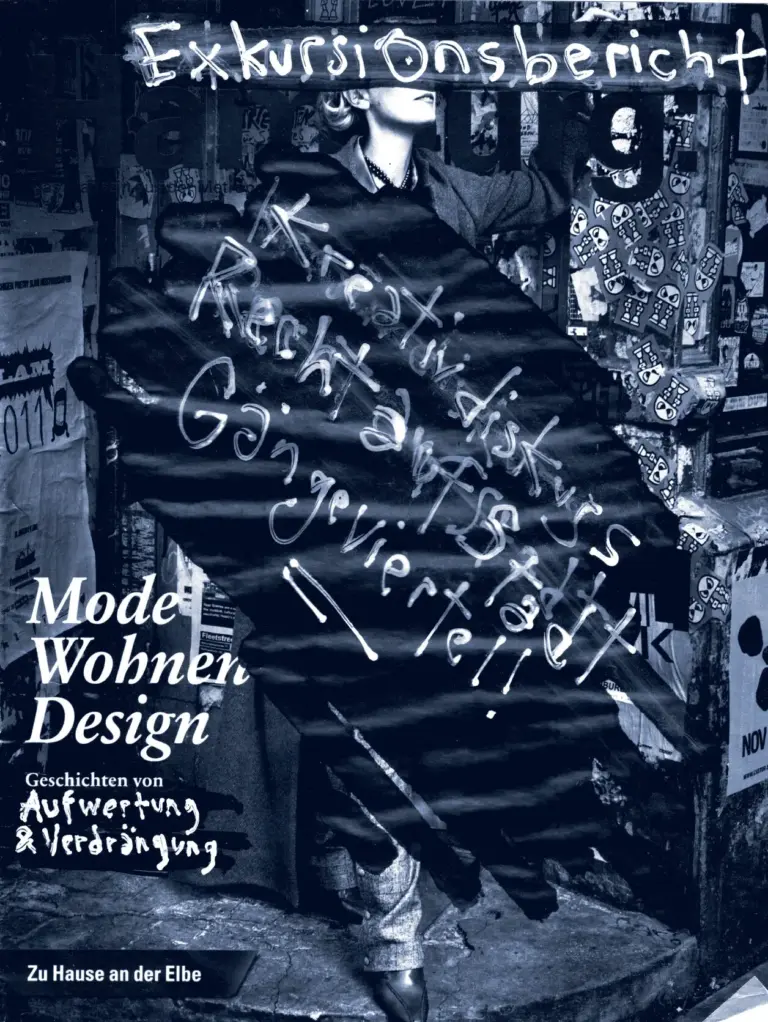

Mitten in einem von der Gentrifizierung schwer gezeichneten Stadtteil Berlins hat pappsatt seit ein paar Monaten seine eigene Werkstatt. Hier, im selbstironisch genannten »pappquartier«, traf ak-Autor Hartl Konopka mit Mao, Kelly, Benno, Simit und Tony (Alle Namen auf Wunsch geändert) fast den gesamten Kern des Kunstkollektivs, das zu bestimmten Anlässen bis zu 25 Personen umfasst. Der Kampf um die Stadtentwicklung ist das Hauptthema von pappsatt. »Hier ist die Gentrifizierung aber schon durch«, meint Kelly auf die Frage nach ihrer Rolle als KünstlerInnen im Verdrängungsprozess.

Die erste Aktion hatte pappsatt mit einem Fassadentransparent zur Demo »Mediaspree versenken«. Vier mal sechs Meter groß, Aufschrift: »Ihr habt eure Baupläne ohne uns gemacht«. Das Thema Mediaspree war dann auch Inhalt ihres ersten Films. Der wurde unter mehreren Bewerbungen ausgewählt und in Kinos gezeigt, um für den Bürgerentscheid gegen Mediaspree zu mobilisieren. Im Netz wurde er so häufig angeklickt, dass pappsatt für Berlins Viral Video Award nominiert wurde und in der Publikumsabstimmung nur knapp den ersten Preis verpasste.

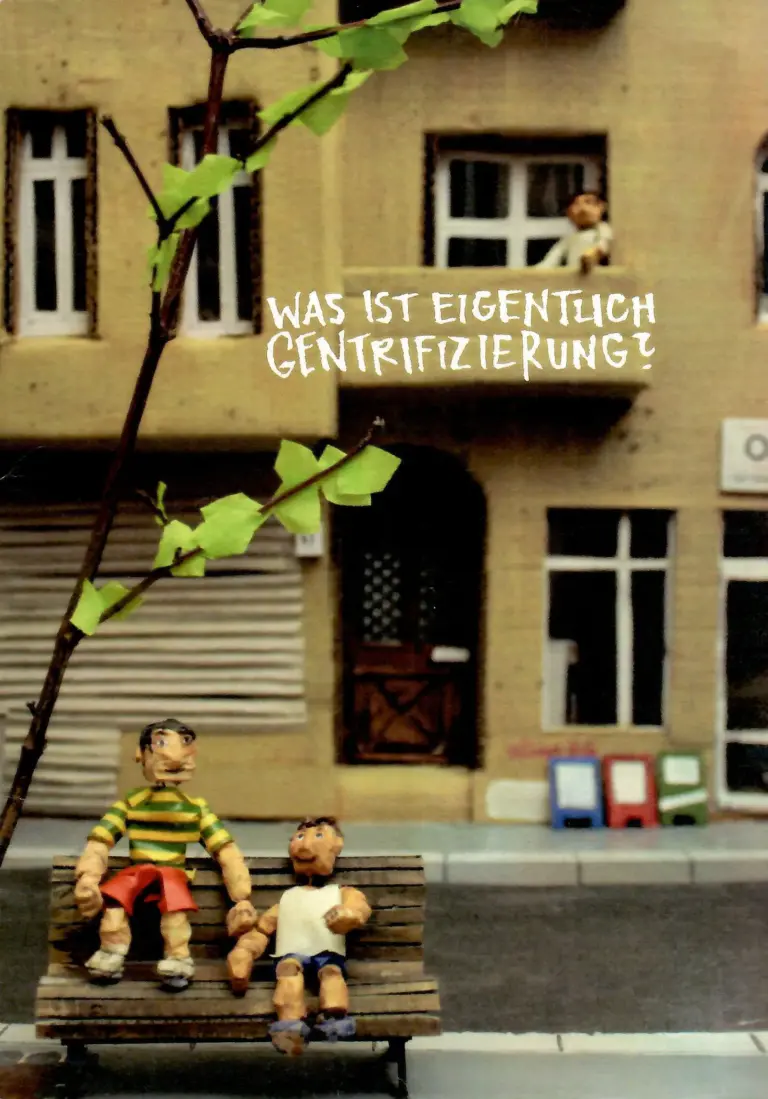

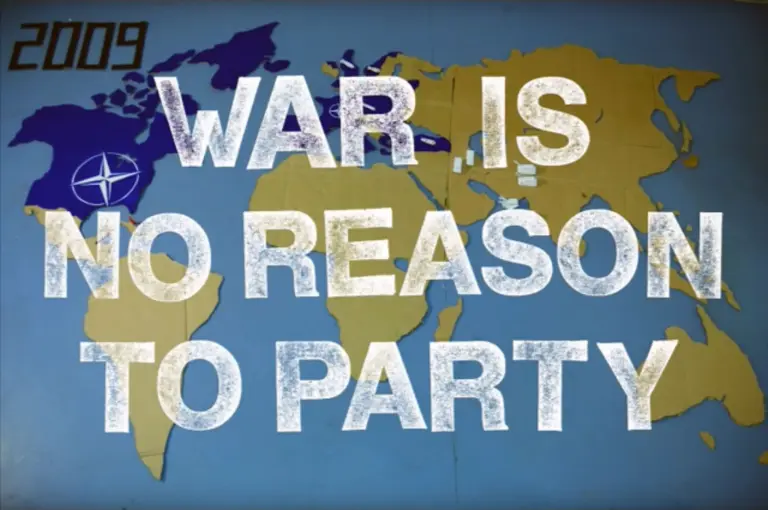

Pappsatt erweiterte dann bald sein Interventionsrepertoire. Neben weiteren Mobilisierungsvideos (Fast alle Videos sind abrufbar auf Vimeo) gab es Kunstaktionen auf verschiedenen Demos wie z.B. den Anti-NATO-Aktionen 2009 in Straßburg und Kehl sowie erst vor kurzem bei Blockupy in Frankfurt, ein Musikvideo, einen Lehrfilm mit dem Titel »Was ist Gentrifizierung?«, Workshops, Fassadenbemalungen und, inzwischen schon zum dritten Mal, die Gestaltung eines Zirkuszeltes beim Musik- und Kunstfestival Fusion. Von dort waren sie auch ganz frisch nach Berlin zurückgekommen, nach knapp drei Wochen harter Arbeit und kurzem Abfeiern.

Die Arbeiten und Aktionen des pappsatt-Kollektivs werden breit rezipiert, nicht nur im Internet und in linksradikalen Magazinen wie der Interim. Ihre überdimensionalen character (Figuren, Graffitislang) wurden in den Heute-Nachrichten des ZDF gezeigt, ihre Sprechblasen waren in der Berichterstattung zu Blockupy überall zu sehen, ihr Musikvideo »Die Seitenlehne« schaffte es bei den Oberhausener Kurzfilmtagen vor zwei Jahren in die Top Ten, und mit ihrem Film zu einer Häuserräumung kamen sie auf die Titelseite von Springers BZ. »Der Höhepunkt meiner Karriere«, witzelt Benno. In dem recht lebhaften zweieinhalbstündigen Gespräch mit den fünf (zwei Frauen, drei Männer, was in etwa dem Geschlechterverhältnis der ganzen Gruppe entspricht) ging es um ihr Verständnis von politisch eingreifender Kunst, ihre Arbeitsweise, Entscheidungsstrukturen sowie Themen wie Humor, Ferienkommunismus, Hedonismus, Graffiti und Einmischung in Stadtpolitik.

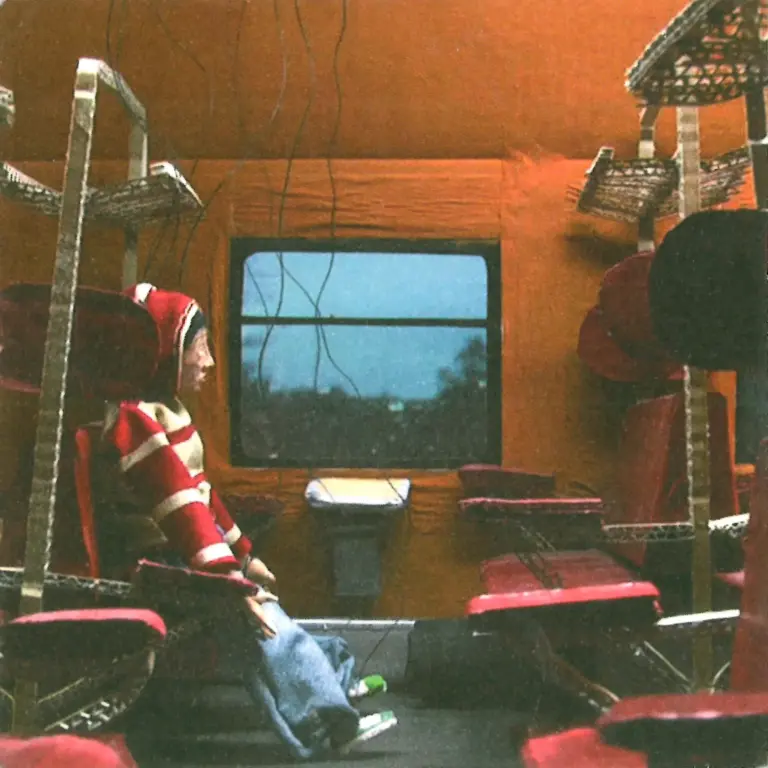

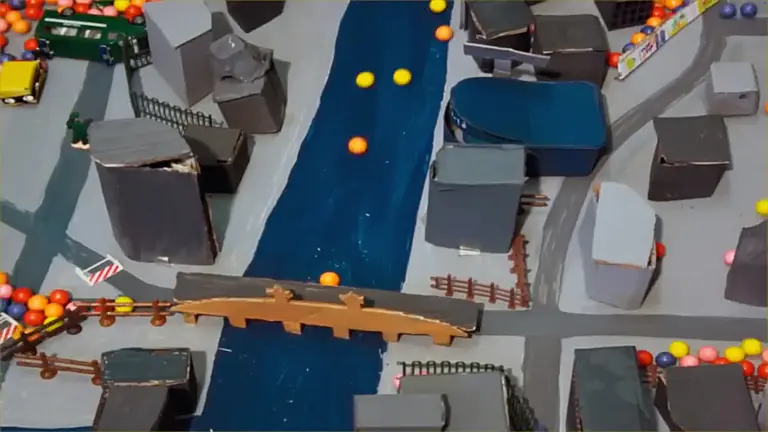

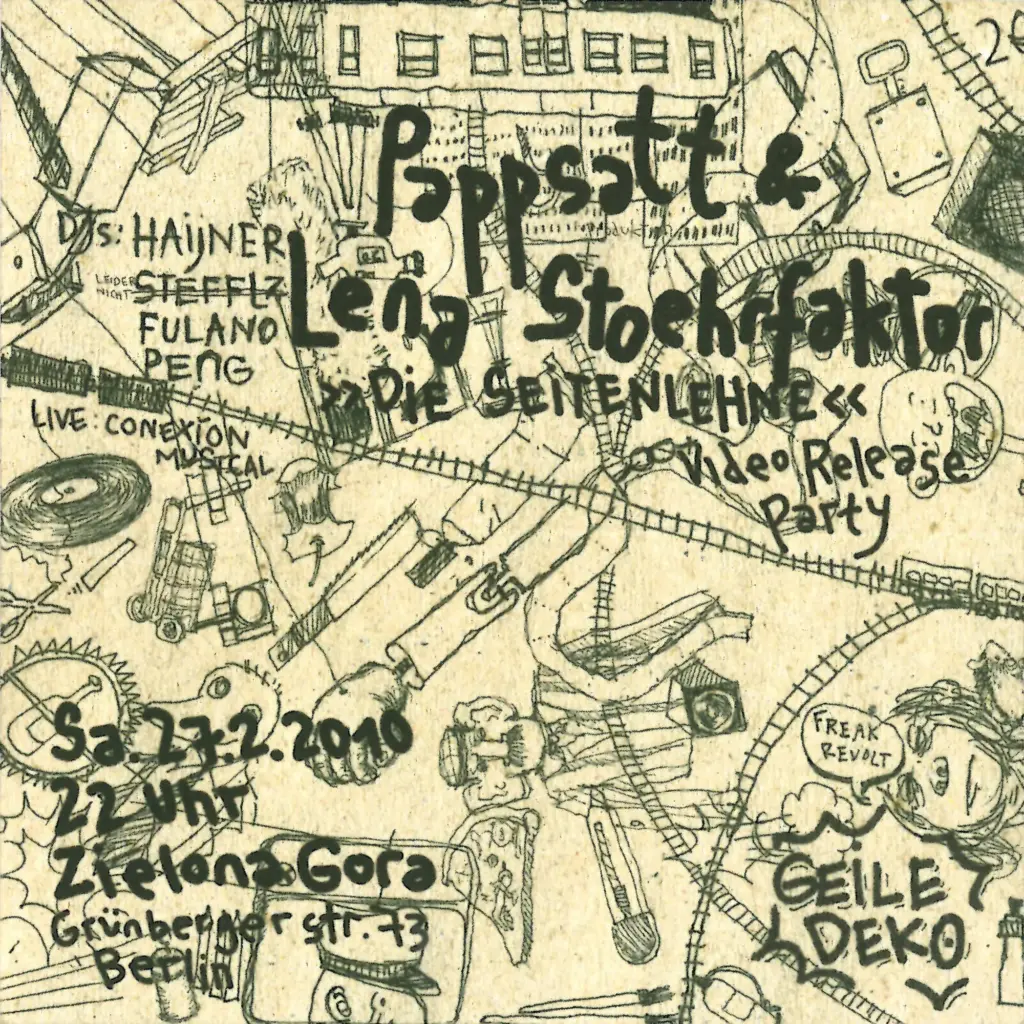

ak: Fangen wir doch mal mit dem Musikvideo »Die Seitenlehne« an. Wie kam es dazu, und wie habt ihr gearbeitet?

Mao: Da haben wir zum ersten Mal in einem Riesenteam gebastelt, mit bis zu 25 Beteiligten. 2009 hat uns Lena Stoehrfaktor von Connexion Musical (Politrap-Gruppe aus Berlin) gefragt, ob wir für sie ein Musikvideo machen wollen. Das hat es umgedreht: Vorher hatten wir immer Bilder gemacht u. nachträglich Musik dazu gesucht, jetzt plötzlich haben wir Musik bekommen und sollten einen Film dazu machen. Wir fanden die Musik gut, ihre Inhalte vor allem, und da haben wir nicht lange überlegt. Da haben wir mehrere Monate daran gearbeitet. Im Oktober 2009 haben wir damit angefangen, die Kulisse zu bauen. Im Februar 2010 wurde das Ganze releast. Das Material hatten wir bis Mitte Dezember, im Januar wurde an einem Wochenende gedreht und im Anschluss geschnitten. Vorher waren das zwei Wochen Sweatshop in meinem Zimmer.

Benno: Da hat sich dann die Arbeitsweise entwickelt, dass wir Aufgaben aufgeteilt haben. Dass ihr beide (zeigt auf Mao und Kelly) die Kulisse gemacht habt, den Wagen. Und ich hab die Grundstruktur für die Marionetten gemacht. Die Massenaktion war dann, dass verschiedene character entstehen, verschiedene Gesichter, verschiedene Klamotten, verschiedene Hände und Füße, dass das eine bunte Mischung wird.

Wer sind die Leute, die dazukommen, und wer definiert sich als pappsatt?

Tony: Was pappsatt ausmacht und wo wir die Leute auch herhaben, ist die Schnittstelle von sozialen linken Bewegungen und Kunst und Design. Und dass wir innerhalb dieser Schnittstelle die Leute gefunden haben und die mittlerweile auch ganz gut mobilisieren können.

Simit: Der Kern ist pappsatt, aber auch die große Gruppe, die sich dann formiert, ist pappsatt. Auf der Fusion mit 20 Leuten sind wir pappsatt und bei anderen Projekten auch wieder andere.

Ihr wart gerade wieder bei der Fusion. Wie verlaufen da die Entscheidungen?

Benno: Bei der Fusion haben wir uns beim ersten Mal die Gestaltung zu zweit ausgedacht, beim zweiten Mal zu fünft. Dieses Mal haben wir uns gedacht, dass wir auch schon für das Konzept mehr Leute dabei haben wollten, weil wir das Gefühl hatten, dass es eine komische Situation ist, wenn es einen geschlossenen Kreis gibt, und die anderen haben dann nicht mehr so viel zu sagen.

Simit: Und weil wir festgestellt haben, dass es einen Mehrwert bietet, wenn mehr Leute in die Planung mit einbezogen werden, wegen der Verantwortung, die sich verteilt, und weil einfach mehr Ideen dabei entstehen.

Was ist für euch denn das Politische an der Fusion?

Benno: Die Fusion ist eigentlich eine Riesen-Soliparty, weil da viele verschiedene politische Gruppen arbeiten und für ihre Anliegen Geld erwirtschaften, entweder weil sie für die Fusion was machen und dafür Geld kriegen oder weil sie eine Bar machen und damit ihre ganzen Projekte finanzieren.

Mao: Die Struktur, die dahinter steht, ist schon hierarchisch. Es gibt Entscheider und Bosse, aber es nennt sich auch »Ferienkommunismus«. Es ist ein riesiger Pool an Leuten, die sich gegenseitig aushelfen.

Simit: Also, ich finde »Ferienkommunismus« ziemlich schräg, denn Kommunismus ist was anderes. Aber da probieren total viele Leute über einen gewissen Zeitraum ihre Kollektivität aus. Mit dem Essen ist es irgendwann so, dass man sich sagt: Hey, wir arbeiten hier auf der Baustelle, und die anderen kochen dafür, und man arbeitet zusammen an einem Projekt.

Tony: Die Kollektive treffen sich dort, vernetzen sich miteinander, haben zusammen eine gute Zeit, und gleichzeitig wird die Infrastruktur der beteiligten Gruppen auch außerhalb der Fusion langfristig gewährleistet. Das sind reale Erfahrungen, die man nur dort, im Experimentierfeld der Fusion, machen kann und die über den Rest des Jahres gelebt werden können.

Mao: Wir machen uns total viel Gedanken, was wir transportieren wollen. Im ersten Jahr hieß das Zelt, das wir gestalten, noch »Palast der Republik«. Wir haben uns inhaltlich damit auseinandergesetzt, auch mit dem Berliner Stadtschloss, das jetzt wieder erbaut werden soll, nachdem der Palast der Republik abgerissen wurde. Dieses Vernichten von DDR-Geschichte und gleichzeitig die Wiedererrichtung eines feudalistischen Statusobjekts für Milliarden von Euros.

Benno: Der Konflikt hat uns auch besonders angesprochen, weil da viel klar wird über die Stadtpolitik Berlins.

Simit: Dieses Jahr haben wir gesagt: Das Zelt ist der Palast. Auch in Anlehnung an das, was das Zelt im Laufe der letzten Jahre an Bedeutung gewonnen hat mit der Occupy-Bewegung.

Mao: Wir haben uns vorgestellt, dass wir zusammen mit lauter Fantasiegestalten den Kapitalismus erledigen, so Comicgeschichte. Der Palast ist der Ort, wo wir Relikte und Trophäen platziert haben, und unsere Karikaturen feiern da drin und machen es sich schön.

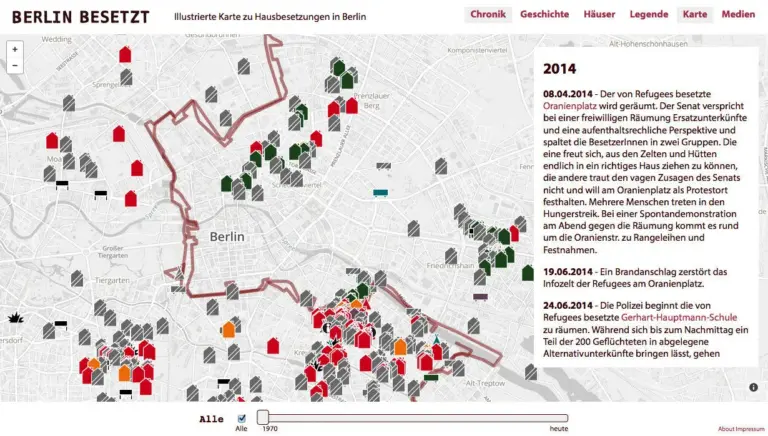

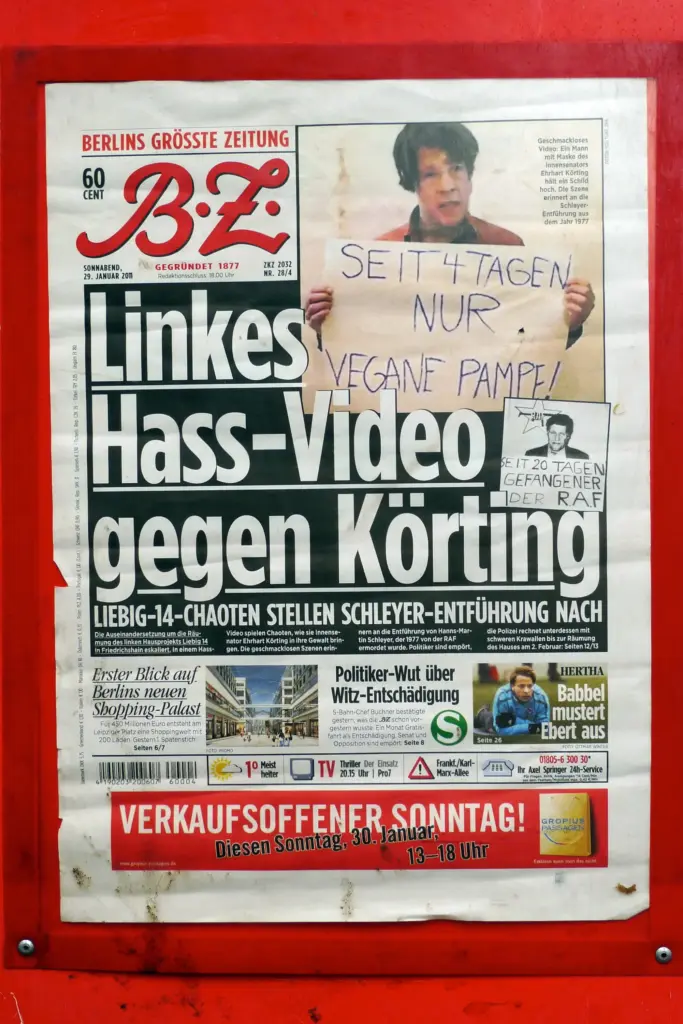

Als die Räumung der Liebigstr. 14, eines besetzten Hauses in Berlin-Friedrichshain, bevorstand, hat ein Video von pappsatt für Furore gesorgt. Springers BZ titelte: »Linkes Hass-Video gegen Körting«. Wie war es dazu gekommen?

Benno: Wir sind keine Verfechter des Gewaltfetischismus und wollen immer was mit Witz und Ironie machen, darin versteckt radikale, militante Forderungen. Ich bin für ein Neben- und Miteinander verschiedener Aktionsformen. Es war sehr wenig Zeit bis zur Räumung, und da haben wir uns eine Story überlegt. Ich hab dann einen Drum’n’Bass-Remix des Songs »Sabotage« von den Beastie Boys gefunden. Das Video zu »Sabotage« fand ich damals so megageil, das hat mich geflasht und auch beeinflusst. Und da haben wir gedacht: Das ist eine super Vorlage, da können wir ein Remake drehen mit einfachen Mitteln. Wir spielten drei Tiere, die für die radikalen Berliner stehen, die sauer werden, wenn sowas passiert. Wir haben dann das Video gemacht, in zwei Nächten geschnitten und ins Netz gestellt. Am nächsten Tag war ich auf einer Party, eben in der Liebig 14, und da hat einer zu mir gesagt: Ey, hast du schon gesehen, das Video ist auf dem Cover der BZ.

Die Handlung des Sabotage-Videos wurde hier erweitert um eine fiktive Entführung des Innensenators Körting, der in Anlehnung an das berühmte Schleyer-Foto der RAF ein Schild hält mit der Aufschrift »Seit 4 Tagen nur vegane Pampe«. Ein schwarzhumoriges Spiel mit Bildern von damals, nur dass im Liebigfilm die Körtingfigur zum Schluss freigelassen wird. Benno war das einzige pappsatt-Mitglied bei diesem Film, es wurde aber als pappsatt-Video veröffentlicht. Wie wurde das denn in der Gruppe diskutiert?

Simit: Ich glaube, es funktioniert, solange wir im Austausch stehen und miteinander reden und uns gegenseitig einschätzen können. Ich würde allen hier im Raum und auch den anderen, die sich als pappsatt verstehen, in jedem Punkt vertrauen, dass sie politisch nichts Falsches veröffentlichen. Anders als bei anderen politischen Gruppen, wo es dezidiert um irgendwelche Stellungnahmen oder Pressemitteilungen oder Flugblätter geht, sind es zwar politische Botschaften, die aber immer um die Ecke oder mit Ironie arbeiten. Von daher sehe ich da nicht so das Problem. Aber für die Zukunft wäre das auch noch mal ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.

Kelly: Wenn jetzt die Stadt schon großer Themeninhalt bei uns ist und der Konflikt um die Liebigstraße auch ein Konflikt um die Stadt ist, und dann guck ich mir an, wer gegeneinander steht, und genau in dem Moment mit dem Humor einer autonomen Szene diese Sache anzugehen, finde ich total gut, witzig. Also ich hab mich königlich amüsiert über das Video.

Benno: Die autonome Szene hat das auch verstanden. Das Titelbild der BZ war dann auf dem Cover der Interim, und da waren auch ein paar Worte an uns gerichtet: An die humoristischen Papp-Autonomen oder sowas. Der Titel war: »Wenn mensch trotzdem lacht.« Das war auch ein bisschen die Absicht. In die Stimmung rein, an dieses »Nehmt ihr uns die Liebig ab, machen wir die City platt« – und dann wird sie halt doch nie platt, jedes Mal nicht – , um mit Humor zu zeigen: Nehmt euch nicht so ernst.

Mit euren Arbeiten erreicht ihr auch noch einmal andere Leute. Da kriegt man richtig Lust, wo hinzugehen und sich zu widersetzen.

Tony: Ein Punkt ist auch: ein Zeichen zu setzen an andere Gestalter, sich mit politischen Themen zu beschäftigen. Was wir, denke ich, auch geschafft haben. Eine andere Sache ist, dass bei pappsatt die Wahl des Materials wichtig ist. Wir beschränken uns ja auf sehr einfache Mittel, die jedem eigentlich überall, immer, kostenlos oder fast kostenlos zur Verfügung stehen. So dass schon durch die Materialität Do It Yourself nach außen getragen wird.

Benno: Apropos Do It Yourself: Gestern war dieser Anarchist aus Holland da und hat die Buchstaben gesehen, die hier auf dem Schrank stehen: DIT. Er hat gemeint: »Wofür steht denn das? Steht das für Do It Together?«

Kelly: Das ist auf jeden Fall unser neuer Slogan. Ist viel besser als DIY.

Simit: Die Kollektivalternative.

Ihr wart kürzlich beim Weltkongress der Hedonisten, euer neues T-Shirt hat den Aufdruck »DIEPAPPENSINDALLE« und zitiert damit auch ein Graffito bei der Fusion, das ironisch auf einen Engpass bei der Drogenversorgung hinweist. Welche Rolle spielen denn bei euch Hedonismus und Rausch?

Tony: Ich glaube, dass wir uns jetzt zum ersten Mal mit dem Begriff »Hedonismus« beschäftigt haben, auf diesem Kongress. Wir haben uns noch nicht inhaltlich mit Hedonismus als Ideologie oder Gedanke auseinandergesetzt. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Grundidee, Spaß und Lebensgenuss mit Politik zu verbinden oder es als Teil dessen zu sehen, und nicht nur für sich, sondern es mit anderen zu teilen oder zu fordern, dass andere das haben, wichtig für uns alle ist. Da die meisten von uns sehr lebensbejahende Menschen sind, findet sich das schon in unserer Arbeit wieder. Wir sind schon sehr fröhlich, spielerisch.

Kelly: Was wir mit pappsatt machen, da steckt für mich viel mehr Selbstverwirklichung drin, als ich es vorher in politischen Gruppen erlebt habe. Es hat mir keinen Spaß gemacht, mit 20 Leuten einen Text zu diskutieren.

Simit: Meine große Kritik am Hedonismus ist die starke individualistische Schiene, die ich raushalten will aus unserer Arbeit.

Benno: Ich finde, wir zeichnen uns weniger durch Hedonismus aus, sondern eher durch eine krasse Arbeitsethik und Workoholismus. Den Hedonismus gibt’s am Feierabend.

Pappsatt hat zum 1. Mai 2011 eine »Free-Oz«-Aktion gemacht. Was steckt dahinter?

Kelly: Oz ist ein Sprüher aus Hamburg, der schon seit über 30 Jahren aktiv ist, den man nicht in so eine Sprüher- oder Graffiti-Szene reindeuten kann, weil er sehr abstrakt arbeitet und viel mit Formen macht, mit Smilies und Kringeln und Riesenpizzastücken. Der war insgesamt schon acht Jahre im Knast bzw. in gewissen Anstalten wegen Graffiti oder Sachbeschädigung. Und der hatte jetzt wieder eine Gerichtsverhandlung, wo er zu 14 Monaten Knast verurteilt wurde in der ersten Instanz. Für die zweiten Instanz gab’s dann eine größere Solikampagne, »Free Oz«, auch weil er weitere 14 Monate Knast vielleicht nicht so gut hätte wegstecken können in seinem Alter. Und da haben wir zum 1. Mai bei Tony im Hinterhof große Buchstaben gebaut, die wir mit rumgetragen haben, und daraus ist dann ein kleiner Clip entstanden, der die Praxis von Oz als eine städtische Aneignungspraxis darstellt, um die Stadt für alle bereitzustellen.

Wie ist die Verbindung von pappsatt zur Graffiti-Szene?

Mao: Ein großer Teil der Gruppe kommt aus der Graffiti-Szene. Graffiti ist für uns eine Form der Aneignung der Stadt, eine Selbstermächtigung, dass man sich nicht mit den gegebenen Machtverhältnissen zufrieden gibt, sondern dass man die Stadt selbst mit gestaltet. Wir zitieren viele Graffitis in unseren Filmen.

Kelly: Ich glaube schon, dass die jahrelangen Aktivitäten auf der Straße, sei es Streetart oder Graffiti, und die Praxis, die Stadt zur eigenen zu machen, unseren Blick geweitet haben. Wir mischen uns ein in die großen städtischen Prozesse. Mit Mediaspree hängen wir auch emotional an den Orten, die kaputt gehen, wenn die ihre Investorenträume umsetzen, weil viel von unserer Stadt drinsteckt, wie wir sie schön finden, wie sie in der Spontaneität und auch oft über irgendwelche Gesetze hinweg gemacht wird. Dieser Background in der Straßenkultur war der Zugang, dieses Feld weiter künstlerisch zu bearbeiten. Wie Christoph Schäfer (Autor des Buchs »Die Stadt ist unsere Fabrik«, Verlag Spector Books) sagt: Wenn unser Terrain die Stadt ist, dann sind unsere Berge, in die sich die Guerilla zurückzieht und die Aktionen plant, die Dächer.

Euer aktuellster Film war zu Blockupy in Frankfurt, Mitte Mai, dieses Mal ohne Pappe als Material. Dafür haben zehn Leute an einem Leuchttisch aus den Buchstaben CRISIS eine Geschichte gezeichnet, eine Nacht durch, wegen der gleichbleibenden Lichtverhältnisse.

Mao: Das Schwierige an dem ganzen Projekt war, die Kritik an der EU-Politik, Finanzpolitik in der Krise usw. bildlich darzustellen, ohne sich der Bilder zu bedienen, die schon da sind. Letztendlich kamen wir auf die Idee, einzelne Elemente der Krise rauszunehmen und Aspekte und Auswirkungen bildlich darzustellen. Und dass die Krise keine der Banken ist, sondern bei den Menschen stattfindet, und zwar schon lange, nicht erst in den letzten Jahren.

Simit: Krise ist nicht ein Thema wie NATO oder Dresden, sondern Krise ist ein gesellschaftliches Verhältnis, das alle Lebensbereiche erfasst und nicht vom Kapitalismus zu trennen ist. Und deswegen saßen wir da und dachten: Wir müssen eigentlich über alles etwas machen. Das war voll problematisch. Dann kam die Idee mit den Buchstaben.

Mao: Es hat dann plötzlich so einen Spaß gemacht, dass es wie Anstehen war, bis man den Stift bekommen hat. Vorher hatte mich das Thema richtig gequält, und dann wurde es zu einem Selbstläufer. Für die Demo selbst wurde auch viel vorbereitet.

Simit: Die Vorbereitung der ganzen Tage in Frankfurt war ziemlich prekär. Von daher war es toll, dass sich pappsatt beteiligt hat, weil hier auch in Masse produziert werden kann.

Kelly: Es gab einen Faceblock, eine Aktion, die in Zukunft vielleicht öfters eingesetzt werden soll: Gesichter auf Pappen, und auf der Rückseite eine Sprechblase. Man kann sie nebeneinanderhalten und beliebig kombinieren. Mit Sprüchen, was für die Menschen die Krise bedeutet oder welche Auswirkungen sie hat, z.B. »Warum verlier ich immer im Casino?«

Benno: Dazu Schilder aus Styropor, die die Berliner Finger in Frankfurt anführen sollten, mit verschiedenen Symbolen zu sozialen Kämpfen und, angelehnt an die italienischen tute bianche, etwas Schutz bieten sollten. Und Masken, zum Schutz gegen Pfefferspray, abgeschaut vom letzten Castor-Protest, aus Overhead-Folien, auf denen um die Augen ein 99% gemalt war, als Anspielung auf den Occupy-Slogan. Super simpel, schaut nett aus und hat einen praktischen Nutzen.

Und woher kommt der Titel pappsatt

Mao: Übertragen heißt es: Wir sind voll, wir sind bedient von Werbung, von Politik, wie sie machtmäßig von oben ausgeübt wird, und von vielem mehr. Und dazu das Wortspiel mit der Pappe, weil das unser Material ist.

Benno: Pappe ist ja selbst schon eine Aussage: Es ist die Verpackung der Konsumgüter, ein Wegwerfprodukt, das im Müll landet und jederzeit verfügbar ist. Man muss nur zur Papiertonne gehen. Hier ist es noch so, in Berlin, in Deutschland. In anderen Ländern ist es leider schon so, dass die Pappe immer gleich abgeholt wird von Recycling-Leuten, die die paar Cent auch noch brauchen. Von daher ist die Frage, wie lang das hier noch gehen wird.

Mao: Wenn das passiert, dann bewaffnen wir uns bis an die Zähne.

Simit: Mit Pappschwertern.